近年来,中国大陆的“社区食堂”如雨后春笋般涌现,主要吸引了大量老年顾客。然而,随着官方补贴的中断,这些食堂纷纷陷入经营困境,大规模关闭的现象引发了社会的广泛关注,许多购买了餐卡的老人也面临退款无门的尴尬局面。专家们指出,这一模式背后存在四大“硬伤”,导致社区食堂难以为继。

“社区食堂”概念最初源于中共二十大后发布的一份官方文件。2022年10月31日,国家住建部和民政部共同发布了关于推进社区建设的通知,要求各地试点规划建设包括幼儿园、老年服务站、医疗服务站等项目,并配备食堂、药店和家政服务网点,以提供便民服务。此通知的目的在于在全国范围内推广社区大食堂,并要求各县级市和区选择3到5个社区进行试点,期望在两年内实现全面推广。

然而,最初设立的社区食堂并未如预期般顺利。沈阳市的一家社区食堂在开业仅一个多月后便关闭,成为舆论焦点。随着时间推移,社区食堂的关闭潮愈演愈烈,2023年初的调查显示,第一批社区食堂因亏损而不得不停止营业。

这一现象在包括北京、西安、杭州和苏州等大城市中愈发明显。根据前瞻网的经济学人分析,数据显示大约1700家社区食堂已经停止营业,业内人士总结出几个主要原因。

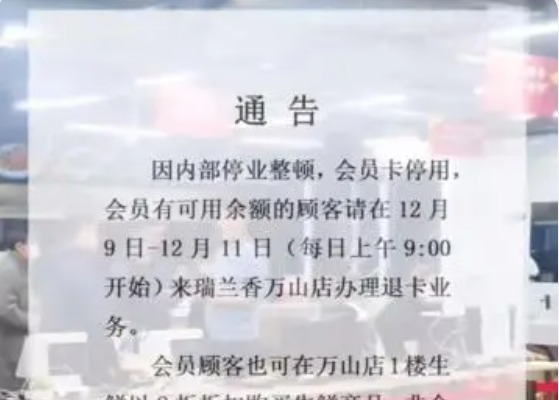

首先,许多社区食堂的地理位置较远,导致许多老年人难以抵达。其次,充值卡的可靠性受到质疑。为了融资,许多社区食堂向老年顾客推销充值卡,承诺充值500元赠送100元,但随着经营状况的恶化,很多商家选择跑路,使得老年顾客手中的充值卡变得毫无价值。

此外,部分食堂在开业时推出大幅折扣吸引顾客,但在顾客上门后,饭菜的价格却悄然上涨,令老年人感到受骗。最后,政府的财政支持逐渐减少,食堂因失去补贴而难以维持运营。

曾有报道指出,台湾龙华科技大学的助理教授赖荣伟认为,社区食堂的运营模式不仅违反市场规律,还可能对整个产业链带来负面影响。他指出,这类项目虽然打着“惠及老百姓”的旗号,实际上却把失业人员和家庭主妇组织起来从事亏本生意,这将扭曲市场经济的运作。

随着社区食堂的关闭潮不断加剧,如何为老年人提供可持续的餐饮服务,成为亟待解决的社会问题。