在中国的县城中,原本被视为改变农村和县城学生命运的“县级中学”,如今却面临着前所未有的衰退。曾经被称为县中,这些学校原本是当地最优质的教育机构,但现在却成为了孩子们向上流动的障碍,甚至不少学生连基本的安全感都难以获得。

最近,一段四川江油市初中女孩遭受长期霸凌的影片在网络上引起了广泛关注。这一事件并非孤立,实际上,它揭示了中国县域教育体系潜藏的深层危机。李晓,一位曾从县中走出并成功进入名校的教育工作者,指出这类暴力事件反映了孩子们缺乏安全感的普遍现象。学校无法保护他们,家庭也往往无力支援。

李晓的成长经历在某种程度上反映了这一变化。他来自东北一个资源匮乏的城市,凭借扎实的数理化基础走出县城,后来进入北科和清华学习,并转入教育行业。然而,他对当今县中教育的看法却充满了忧虑。

他提到,县中教育的“塌陷”不仅仅是师资流失那么简单。越来越多的教职岗位被交易化,教师们必须通过送红包等方式来维系与班主任的关系,这种灰色链条使得真正热爱教育的人难以施展才华。李晓举例道,他的侄女因为没有送红包而遭到区别对待,而他的朋友的孩子则因校园排斥而陷入严重的心理困境。

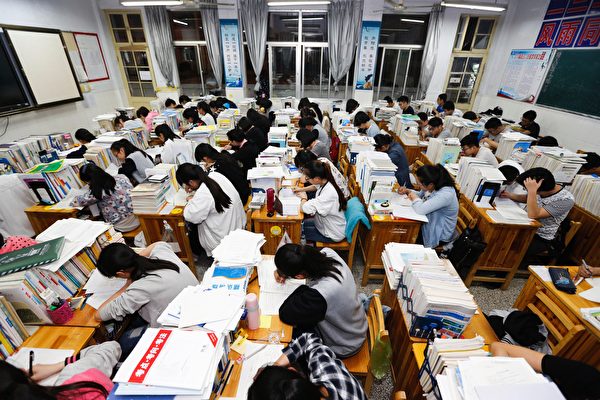

“县中塌陷”意味着这些原本升学率较高的学校正在失去优秀教师和优秀学生,最终沦为教育资源的洼地。李晓形容,县中不再是通向更好未来的梯子,而是束缚孩子们的囚笼。他回忆起自己老家的高中,曾经的辉煌早已不再,如今的学生每天从早到晚的学习,却难以取得理想的成绩。

这样的情况在全国范围内屡见不鲜。根据报道,一所湖北县的示范高中在2004年至2008年间有16名学生考入清华和北大,而在接下来的13年里却没有一个学生能够再进入这些顶尖学府。

李晓强调,县中教育的衰退并非一朝一夕,而是多重因素叠加的结果。例如,西部某县的教育部门负责人透露,去年该县调走了40多名骨干教师,导致该校的师资力量骤减。与此同时,其他地区的县中校长也表示,优秀教师频繁流失,甚至连教学比赛都不敢举办,以免吸引优秀教师的目光。

李晓还指出,县中教育的管理模式像是一台巨大的机器,学生被安排在高强度的学习节奏中,但却没有人关心他们的思维能力和表达能力。这样的教育方式不仅没能提高学生的成绩,反而让他们感到更大的压力。

如今,许多留在县中的学生大多来自农村家庭,家长几乎无路可选。面对“厌学、叛逆、网瘾”等问题,学校和家庭都无能为力。那些稍微富裕的家庭可能会选择将孩子送往军事化管理或戒网瘾机构,但这些往往带来的只是二次伤害。

李晓坦言,县中的危机不仅仅是学校的衰败,更是整个县域社会在悄然退出教育竞争。教育不再是通向外部世界的桥梁,而是一条逐渐封闭的道路。

在对比全球教育实践时,李晓提到,在一些发展中国家,即使是底层学生也能通过技能培训找到工作,而中国县中的孩子却面临着“要么成功考学,要么坠入底层”的二元逻辑。李晓感慨,教育不再是孩子们向上攀爬的阶梯,而是被社会抽走的梯子,最致命的缺失是对未来可能性的想象。

他回忆起在墨西哥的教育实践,那里的教育方式更注重文化认同,孩子们在熟悉的环境中学习,保持自己的身份。而在中国的县中,教育却压缩成了一场纯粹的分数竞争,完全忽视了学生的全面发展。

李晓总结道,当生源流失、师资断层、财政收缩等多重因素交织时,县中已不再是一座桥,而是一个被遗弃的渡口。失去人口、教育和经济的连接,县中教育的未来变得愈发渺茫。